料理なんて食べられればいいと思っていた

得意料理はカレーとシチューとポトフと鍋。茶色いものはだいたいおいしい。好きなものは何度でも繰り返し食べる。嫌いなものはない。持っている調理器具はおたまと鍋とフライパン。

という、良くも悪くも食に対して雑な興味しかない私が初めて買った料理本がこれ。

なんでいきなりロシア料理?と思われるかもしれないが、店頭で立ち読みしたときにこのフレーズが目に飛び込んできたのだ。

お茶はウォッカじゃない、たくさんは飲めない

思わず二度見してしまった。ロシアといえばウォッカ、というイメージがあるが、水の如く飲んでいるのかこの人たちは。いや、水以上に人体の組成に関わるレベルでウォッカが必需品なのか。しかもただの「ロシア料理」ではない。「亡命」が付いている。さらに翻訳にはナボコフの翻訳などで有名な沼野充義さんが携わっている。興味深すぎる、ということで購入したのだが、これがめっぽう面白い。

とにかく料理がまずそう

第一印象はこれだった。表紙の写真を見てほしい。どう見ても美味しそうには見えない。もう少し照明の当て方なり盛り付け方なり色の調整なりでどうにかならなかったのか。完全に冷めているだろうこれは。

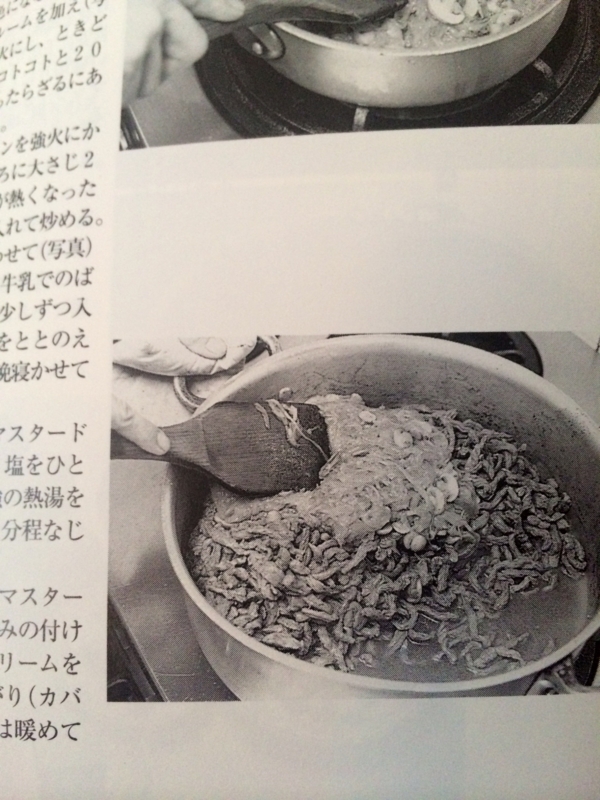

中にレシピと一緒に載っている写真(これは、ペリメニというロシア風水餃子の作り方)も、材料が載っているにも関わらず得体のしれない怪しさがある。なんだろうこの細切れの回虫のようなもの。

ということで読み進めていったのだが、ただの料理本ではなかった。

祖国を離れたロシア人たちの郷愁と奮闘

内容を簡単に言ってしまうと、祖国ロシアを離れ、アメリカで暮らす著者二人が「いかに亡命先でも本物のロシア料理」を楽しむか、が綴られたエッセイ集なのだが、著者二人のなみなみならぬこだわりと(良い意味での)偏見に満ちている。ときにジャンクフードを罵倒し、ときにロシア料理への理解のなさを嘆き、なんとか祖国の味を亡命国でも作ってやろうと奮闘する。そんな彼らの姿勢はとても真剣で現代社会への皮肉にも満ちていて、批評家っぽさがにじみ出てはいるのだが、なんだか可愛らしくて笑ってしまうのだ。

いい料理とは、不定形の自然力に対する体系(システム)の闘いである。おたま(必ず木製のでなければならない!)を持って鍋の前に立つとき、自分が世界の無秩序と闘う兵士の一人だという考えに熱くなれ。

「流行らない美徳」p.46

カッコイイ。カッコイイのに木製のおたま。ステンレスじゃなくて木製のおたま。鍋に当てたらコンコンとあたたかい音がするであろう木製のおたま。

だんだんお腹がすいてくる

もしもあなたがグルメならば、後にした故郷を思い起こす大事なよすがとなる料理に当然ノスタルジーを感じるならば、そして祖国の伝統をかけがえなく思うならば、壺をお買いなさい。中身のたっぷりはいる、粘土で作られ釉薬のかかった、厚いふたのついた壺――これはすてきなものだ!ロシアの作家がみなゴーゴリの『外套』から出てきたように、すべてのロシア料理は壺から生まれた。

「壺こそ伝統の守り手」p.11

鍋じゃなくて壺。中にシチューを入れてパンで蓋をする壺かな。ロシアの人々はきっと、暖かいペチカの前で冷えた両手をそおっと小さい壺に近づけてふうーっとため息をついたりしてきたんだろうな。

スープを作らない家庭は不幸である。皆が手軽なサンドイッチばかり食べている家庭は続いて行かない。現代という実在的孤独の時代に、濃厚な、あつあつのスープの入った鍋ほどしっかりとした礎はない。鍋のまわりには、気前よく厚切りにしたパンをかじりながら、ごってりと油の浮いた汁をすするために老いも若きも集まるのである。

「肉なしスープで狼は満腹、羊は無事」p.120

スープのレシピはこれでもか、というくらいたくさん出てくる。そして、スメタナ(サワークリーム)もほぼ毎回出てくる。サワークリームのことで一章設けているくらい。

おいしい言葉たち

最初にまずそう、なんて言ってしまったけれど、読んでいくうちに、だんだんと美味しそうに思えてくる。著者二人の郷愁・祖国への愛(だけじゃなくてきっと、少しの憎しみも)が最初は冷たくてまずそうに思えたロシアの家庭料理をあたためてゆく。

そして、最終章では読者に向けて二人からの乾杯の音頭が取られる。この章で作られるのはフルーツパンチ。料理のふるまい方はとても賑やかで、華々しくて、でも少しだけ酸っぱくて切ない、とても素敵な章。

この本で私が料理をする気になった、かどうかは別として、料理好き・ロシア文学好きにはもちろん、私のように料理をあまりしない人にも是非読んでみてもらいたい。きっとシチーやウハー、そしてウォッカを飲みたくなるし、二人のユーモラスな文章でおなかのあたりが温かくなるはず。

寒い季節に寒い国の料理をこんな美味しい言葉たちで食べられるなんて、とても不思議でとてもしあわせ。ここはぜひ、おこたで猫と一緒にみかんでも食べながらどうぞ。